要想防控疾病,就需要了解人们的一般风险感知、个人风险感知和面对健康反馈时的应对策略。

当不利后果发生的可能性或严重性超过一定阈值时,人们会对变化不再敏感,认知方式也会偏离理性。

社会不应该期望公众去适应某些形式的风险沟通,而应该使风险沟通形式来适应公众的能力和需求。

人们常常高估自己患病的绝对风险,却倾向于认为自己相比于其他人更不容易患病(乐观偏见)。

在风险反馈信息与先前存在的风险感知不一致时,人们会优先将信息加工资源分配给负面信息或意外信息(甚至包括积极的意外消息),但过度加工反而使得这些信息更不容易被接受。

在霍华德·弗里德曼(Howard S. Friedman)主编的《牛津健康心理学手册》(The Oxford handbook of Health Psychology,2012年在线发布)中,布里塔·雷纳(Britta Renner)和哈拉德·舒普(Harald Schupp)专门分析了流行病发生过程中人们对健康风险的感知如何影响公共卫生干预计划的进展:因为公共卫生干预计划能否取得效果在很大程度上取决于个人如何看待健康风险。雷纳和舒普认为,人们采取保护措施的前提条件是:第一,人们需要在本质上认识到现有的健康风险。例如,“已经有许多人感染了新型肺炎”;第二,人们需要感到自己处于危险之中。例如,“我可能已经感染了新型肺炎”或者“我有很大概率被别人传染新型肺炎”。因此,要想使疾病防控工作得到推进和执行,管理机构需要充分了解和评估三方面的风险感知信息:

人们在总体上如何理解和评估健康风险(一般风险感知, general risk perception);

人们如何衡量自己的个人风险(个人风险感知, personal risk perception);

人们如何应对提示自己有健康风险的信息。

一般风险评估:我们真的处于危险中吗?

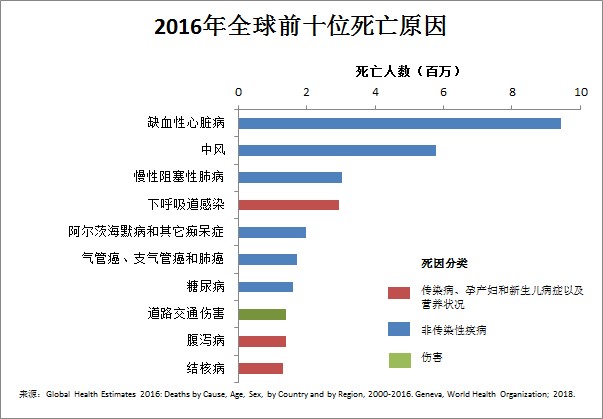

根据世界卫生组织(WHO)在2002年的定义,风险(risk)包括两个核心要素:1)损害健康的后果发生的机会或可能性;2)预期的损害健康的后果的严重性。这种对健康不利的后果发生的可能性越高,预期后果(损失)越严重,则风险就越高。在理想情况下,评估和量化健康风险的标准应该是统一的(就像全球通用同一长度标准单位“米”);而国际上常用的风险衡量标准是每年的死亡人数(死亡率,mortality)和每年的疾病病例数量(发病率,morbidity)。使用这种“通用指标”来衡量风险能够让我们比较不同风险并确定应对的优先级。例如,根据世界卫生组织在官网上的统计数字(如下图),2016年全球前三位死亡原因分别是缺血性心脏病、中风和慢性阻塞性肺病,它们都是非传染性疾病;而第四位才是传染病,死亡人数只有心脏病的三分之一。如果严格按照这个标准,似乎心脏病才是我们最应该担忧的疾病——但为什么传染性疾病更加令人闻风丧胆呢?

图来自世界卫生组织官网:https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

说出来也许会令人难以置信——传染性疾病之所以能够在短时间内引起更高的关注度,恰恰是因为比起心脏病和中风这样的慢性病,传染病的发展从某种程度上来说反而更加可控。当我们对风险进行评估时,往往还需要考虑到一系列近端(proximal)和远端(distal)的原因。近端因素直接导致疾病,例如导致此次高传染性肺炎的新型冠状病毒。而远端因素则通过多种中间原因发挥作用,例如不健康的饮食习惯和无规律的作息会对血压、血脂和胰岛素敏感性产生不利影响,进而引起心脏病。很多慢性疾病的发病原因主要是远端因素,而传染性疾病则基本上都是由近端因素所引起的。很显然,远端因素往往比较复杂,作用也比较间接,因此人们很难对其进行控制;但近端因素就截然不同了——只要能够有效遏制住病毒的传播和蔓延,疾病的风险就会大幅度降低甚至消除。但如果控制不到位,也会引发严重的后果。

保罗·斯洛维奇(Paul Slovic)在1978年的《风险感知》(Risk perception)中提到,当不利后果发生的可能性或严重性超过某个阈值时,人们会对变化不再敏感,认知方式也会偏离基于可能性和严重性的理性算法。举例来说,明明是缺乏运动或饮食不健康会带来更高的健康风险,很多人却会更加担心基因工程等“危险技术”所带来的安全隐患。这很可能是因为技术更可能与灾难性的后果相关,人们在想象中将这种灾难的严重性和致命性无限制地夸大,而相比之下,健康风险就显得微不足道了。

传染病引起全民恐慌,很可能正是基于上述心理原理,但也许更加复杂:当人们评估新型肺炎的风险时,除了对个人健康的忧虑之外,对管理机构的疑虑(传染源是否可以得到有效控制)、对他人的怀疑(身边的人是否有可能携带病毒)、对家人朋友的担忧(如果一家人都病倒了该怎么办)、对社会秩序的悲观预期(物资储备是否足够)、对未来不可预测的焦虑(工作会不会受影响)等因素都有可能使人们夸大传染病的风险,占据人们全部的注意力。当然,从疾病防控的角度来说,这也许并不是一件坏事——它能够促使人们主动采取积极有效的行为来降低风险,尤其是对可以采取措施进行控制的传染病而言。但是,被夸大的恐慌也可能带来很多实质性的问题:恐惧很有可能破坏我们对他人和职权部门的信任,有可能让我们轻信谣言等。

雷纳和舒普建议,相关部门应该提供有效的风险沟通,让人们能够对不同疾病的相对风险进行比较评估,从而以适当的方式判断特定疾病的可能性和严重性,避免过分夸大。除了提供全面的而非零散的风险信息以外,薇薇安·维斯切斯(Vivianne H. M. Visschers)等人在2009年的综述中也指出,通过改进展示风险数量的方法,能够极大地促进人们理解面临的风险。他们为管理者提供了几条建议:第一,在提供关于风险的概率信息时,使用相同的分母,以便忽略分母的人仍然可以比较概率信息(比如不要时而提供百分率,时而提供千分率)。第二,慎重选用绝对风险(absolute risk)或相对风险(relative risk)的表述形式。例如,患病的概率从2%增加到了3%,绝对风险增加了1%;但若用相对风险来描述,则患病的风险比原来提高了50%——显然后者会带来更严重的恐慌。第三,在描述风险时,同时显示数字和语言描述的概率信息。人们更喜欢数字信息的准确性,但也需要使用口头陈述以便交流。同时显示这两种信息,可以确保人们无论目的如何都可获取正确的信息。而要想快速引起人们的注意,图表的形式要比数字有效得多。

当人们对风险进行评估时,往往会受到很多客观因素的影响,例如疾病本身的特点、信息的不透明度、后果的复杂性与不确定性等,这就使得人们难以形成理性的一般风险感知。但是,这并不是因为公众无法理性地理解风险,而很大程度上可能是因为掌握信息的专家和管理机构没有采取有效的、经过优化的风险沟通形式。雷纳和舒普总结道,社会不应该期望公众去适应某些形式的风险沟通,而应该使风险沟通形式来适应公众的能力和需求——因此,一套健全而可靠的风险沟通的系统,需要以对公众的能力和需求的充分考虑为基础,这才是帮助公众形成理性的风险评估意识的第一步。

你觉得自己患病的风险有多高?

一般风险感知和个人风险感知往往存在较大的差异。例如那些坚决不戴口罩的人,他们能够认识到“许多人感染了新型肺炎”的事实,但可能并不会认为自身处于危险中。想要评估人们对自身健康风险的看法,常见方法之一是要求他们对个人绝对风险(Absolute Personal Risk Perceptions)进行量化的估计。乔普·范德·普利格特(Joop van der Pligt)在1998年的报告中显示,人们常常严重高估自己成为疾病受害者的可能性——对于广泛已知的风险,例如吸烟或乳腺癌,尤其如此。

尽管人们经常高估自己患病的绝对风险,却对自己的比较个人风险(Comparative Personal Risk Perceptions)持乐观态度:人们坚信自己面临的风险低于其他人(詹姆斯·谢珀德(James A. Shepperd)等人,2002)。这种偏见被称为不切实际的乐观(unrealistic optimism)或乐观偏差(optimistic bias)。这种偏差伴随人的一生,可能随着年龄的增长而增长。伊莎贝尔·鲍尔(Isabelle Bauer)等人(2008)认为,这很可能是因为随着年龄的增加,身体各方面机能衰退的感受与随之而来的威胁感也增加了,如此一来人们会更加倾向于进行向下比较(downward comparison)。通过和不如自己的同龄人相对比,人们会认为,尽管年龄增长会带来更多的健康风险,但同龄人往往比自己更加糟糕。面对新型冠状病毒,网络上流传着很多劝父母使用口罩的段子,或许这并不是因为年长的父母更加固执不听劝,只是“乐观偏差”导致他们相信坏事会更容易发生在别人身上,而不是自己身上。所以要想真正改变年长者的观念,应该要理解这种乐观偏差产生的原因,针对偏见进行干预,而不是一味调侃。

为什么人们会出现乐观偏差?

谢珀德等人(2002)认为乐观偏差的核心是一种叫做自我增强的动机,即为了保护和维持对自己健康的积极态度的动机,这就是动机账户(Motivational accounts)假说。通过在绝对水平上承认更多的客观风险,可以满足人们对准确性的需求;通过对其他人持悲观的看法,可以满足自我保护的需求——两种需求虽然看起来自相矛盾,但是实用。

约翰·钱伯斯(John R. Chambers)等人(2004)则提出了认知假说:乐观偏差可能是由于我们将自己与他人面临的风险进行比较时,更加倾向于关注与自身健康相关的因素,而不是他人。

尼尔·温斯坦(Neil Weinstein)在1980年的论文中提出,人们越容易发现危险,对比较风险的认知就越不乐观。此外,对于可控事件,人们更容易在头脑中描绘出典型的受害者形象,这些受害者通常被称为高风险受害者原型(high-risk victim prototype)、不健康原型(unhealthy prototype)、典型高风险人士(typical at-risk person)、或者高风险刻板印象(high-risk stereotype)。例如肺癌通常比其他种类的癌症更容易引起乐观偏差,因为人们通常认为肺癌与某种行为有关(例如吸烟),所以更容易描绘出典型的受害者形象(吸烟者)。选择与高风险的刻板印象进行比较可能会使人们产生错误的无敌感——一个人认为自己与高风险的刻板印象越不相似,就会感到自己越安全。但这种偏差也有好处:健康和科普工作者们可以建议人们将这种高风险刻板印象作为反面教材,从心理上和行动上扩大风险形象和自己之间的距离,从而远离风险。

风险偏差对人们行为的影响

在健康风险研究领域,研究者们普遍发现,相比好消息,人们对坏消息的接受程度更低。

罗伯特·克洛伊尔(Robert T. Croyle)等人在1997年出版的著作中提到,当人们面对威胁信息时可能会考虑两种基本的自卫路线:一条路线是贬低威胁信息的有效性(即否认事实),一条路线是降低高风险状态的特定后果(即拒绝影响)。这种动机分析的视角(A Motivated Reasoning Perspective)提示,如果人们不相信收到的负面风险反馈是有效的,并且不愿意接受这些反馈,那么他们改变行为的动机将会大大降低。但实际上,收到坏消息的人比收到好消息的人更倾向于改变行为。皮特·迪托(Peter H. Ditto)和克洛伊尔(1995)提出了双重处理的动机推理:人们可能同时身处恐惧和危险控制过程之中。因此,尽管控制恐惧等情绪的负面影响的主要途径之一是减少对威胁信息的反应,但这并不妨碍人们采取主动行为来控制眼前的危险。也就是说,对威胁性信息的抵制源于动机推理,而接受现实进行改变则是由于现实限制。

迪托等人(2003)也从认知的观点提出了处理量理论(quantity of processing,简称QOP):消极的信息相比积极的信息能触发更复杂的认知分析。如果人们对否定形式的信息进行更深入的思考,他们就更倾向于去寻找到那个“最佳答案”。这会耗费更多的认知资源,如果答案不够让人满意,也会让人们对信息的有效性产生更大的不确定感。这就导致相比肯定形式的信息,人们不愿意接受否定形式的信息比。

人们通常认为积极的健康风险反馈会更容易让人接受、带来心理安慰,但事实似乎并非总是如此。大卫·内伦兹(David R. Nerenz)等人(1984)的研究发现,在严重疾病的背景下,人们甚至会出现对积极反馈的抗拒。例如接受化疗的癌症患者如果获得肿瘤迅速缩小的积极健康信息,相比于获得预期的肿瘤逐渐缩小的信息时,反而会遭受明显的困扰和负面影响。这种现象主要发生在风险反馈信息与先前存在的风险感知不一致时,人们会优先将信息加工资源提供给负面信息或意外信息(自适应响应,adaptive response),雷纳称之为线索自适应推理账户(cue-adaptive reasoning account,简称CARA)。在各种刺激和需求争夺心理加工资源的情况下,对自我和生存相关的刺激进行加工资源的投资能够帮助人们成功适应环境。而和处理量理论类似,与预期不同的信息即使是积极的,也会导致更长的思考时间,触发更严格的认知处理,导致更大的接受难度。

该怎么做?

雷纳和舒普提出,在设计有效的风险沟通时,需要考虑以下三个核心问题,以此为依据来提供针对风险信息的解释和建议:第一个也是最基本的问题是,人们如何理解和评估总体健康风险;第二个问题是,当人们意识到存在一定的健康风险时,如何解释自己的个人风险;第三个问题是,人们如何响应针对其个人健康风险状况的风险沟通。

一些可以借鉴的基本建议是:

意识到健康风险无疑是正确感知风险的前提。与其说服人们改变行为,不如让人们了解不同疾病的绝对和相对风险、随着时间的推移各种风险因素的影响,以及改变行为对健康的好处。为防止受众误解,有效的风险交流不可避免地需要侧重于选定的风险估算,该估算应以受众的范围和需求为导向,而不是为特殊利益群体服务。

个人风险感知可能会过于乐观。这是一种正常的心理保护机制,但有可能会导致人们在面对风险时不作为。与其强行改变这种偏见,不如理解和运用它背后的规律,更好地进行风险沟通。

个人风险感知会通过预先存在的风险感知对风险信息反馈进行过滤,如果反馈和原先的看法和信念相冲突,人们就会去反复检查这一信息,即使它是积极信息。这种重复检验很可能增加人们的担忧感,所以即使是报告好消息,风险沟通也要像报告坏消息一样仔细进行解释和讨论。

对健康风险的感知是激励人们改变行为的关键出发点,但是人们要想成功地改变复杂行为需要自我调节资源和能力。风险交流如果仅仅描述风险,而没有提供如何应对威胁的现实而详细的信息,可能会引起人们的焦虑、沮丧和无助感。相比吓唬病人,只有鼓励人们掌握健康目标,进行有效的风险沟通,才能换来人们可持续的行为改变。